Si ripropone qui la recensione apparsa con lo stesso titolo nella rivista di Ennio Abate Poliscritture; v.a. 1° aprile 2024.

Lo sguardo delle donne

Nei volumi collettanei la pluralità di approcci è istituzionale, la disomogeneità dei risultati inevitabile, così il lettore sente persino più autorizzata la propria libertà di scelta. Nel libro che ha preso spunto - afferma la quarta di copertina - dal convegno della Società Italiana delle Letterate, tenutosi a Venezia nel dicembre del 2019, a mio parere il luogo fondo, quasi un fuori scena da cui meglio vedere la linfa dei percorsi plurimi si trova un po’ decentrato: Scrittrici o venditrici? Un dialogo a distanza fra Giulia Caminito e Chiara Ingrao durante il lockdown del 2019.

È, si potrebbe dire in termini teatrali, una scena perfetta. Non è certo una novità che la reclusione obbligata dall’infuriare della pestilenza sospinga, in certe aree dell’umano, alla risorsa di ultima istanza che sempre è la letteratura, condizione in qualche modo antropologica, il cui archetipo e acme nella nostra lingua è il Decameron. Ma, nel nostro caso, la mossa propria dello sguardo femminile muta il paradigma.

La sospensione, imposta dalle autorità sanitarie, provoca uno strappo, che la coazione capitalistica alla produzione di valore sente intollerabile, così chi, come la giovane Caminito, ne è stata strumento e fruitrice, è messa di fronte a se stessa: “in due mesi io ne ho fatti anche cinquanta [di presentazioni], partendo più volte a settimana e trovandomi in affanno e in confusione, a parlare dei miei libri a mitraglia, senza sosta, spesso senza ricordarmi neanche a chi. Ho visto troppo in troppo poco tempo e ho parlato troppo di me e dei miei libri nel giro di poche giornate. Ho sentito di doverlo fare, di dover essere performer della mia scrittura, di dover dare a chi mi ascoltava motivo per comprare il mio libro e comprarmi. Quindi ho sviluppato un’ossessione sulla riuscita degli incontri, dal fatto di dover sempre cambiare le cose dette, dagli approfondimenti, dalle letture, dalle domande delle persone, tanto che questa concentrazione mi ha fatta ammalare” (145).

L’obbligata immobilità costringe a vedere il silenzio del rumore e il vuoto dell’affollamento, ma lo sguardo riguadagnato trova la forza di spostarsi alle spalle dell’atto letterario, d’interrogare se stessa e di farlo trovando la voce complice di altra autrice e di una precedente generazione. È proprio il partire da sé e il suo essere inseparabile dall’altra, che a me pare gesto decisivo, fertilissimo. Naturalmente, nella dialettica sé-altra non c’è nulla di irenico, come con grande lucidità riconoscono le due scrittrici, coraggiosamente confrontandosi su invidie e frustrazioni; né potrebbe essere altrimenti, pena ridurre il tutto a pappetta ideologica.

La scena, si diceva, del silenzio si anima di nuova autoconsapevolezza, perché la solitudine è ribaltata in azione comune. È proprio questo che io, ammirato, invidio alla capacità delle donne di conservare e alimentare, lungo le nervature sociali e geografiche, gruppi, canali di relazioni, discussioni, produzioni non ossificate nell’accademia. È indubbio segno di vitalità e di speranza che la riflessione sul sé sfugga all’ossessione narcisistica della nostra epoca, che la parola sappia diventare scelta e azione condivisa.

Rientra in questa linea di condotta il considerare, come viene fatto nei vari saggi, la letteratura come documento e specola di vita, qui, in particolare, vita contemporanea sul lavoro, oggetto dichiarato dal titolo: Visibile e invisibile. Scritture e rappresentazioni del lavoro delle donne (a cura di Laura Graziano e Luisa Ricaldone, Iacobelli, Guidonia 2024). Il panorama che ne emerge è assai ricco sia per le voci resocontate, sia per il profilo inevitabilmente crudo che del lavoro delle donne e degli uomini viene restituito realisticamente. Dunque, è uno strumento da portarsi dietro per far luce su una parte dell’orrore che chiude il nostro giorno.

Tra i vari saggi, quello che più di altri mi sembra paradigmatico di un rapporto vitale e militante con la letteratura è quello di Luisa Ricaldone: Il lavoro, la vita. Un percorso nella narrativa giapponese. Con l’eleganza e la chiarezza, che diresti settecentesca, si conduce chi legge tra le pagine dei romanzi contemporanei giapponesi nei quali le forme di vita orientali si colorano delle sofferenze, delle sopraffazioni, degli spaesamenti che sono anche i nostri, a conferma della globalità dei fenomeni. In questo saggio ritrovi quella confidenza con la narrativa, quel sentirla parola viva che la studiosa ha esemplarmente messo in opera nel recente Tra le pagine della fame. Un viaggio letterario (SEB27, Torino 2023), dove l’esperienza della lettura, ovvero la sua portata affettiva, conoscitiva e illocutoria è esplicitamente ricondotta alla vissuta radice personale e familiare, dunque sociale.

Maria Vittoria De Filippis

In margine a una terzina

Io fui toscano e nacqui in mezzo al bosco

Velso Abati contadino è mio padre

non so se ’l nome suo già mai fu vosco.

È senz’altro il più breve scritto di tutta l’opera dell’autore. Ma, per quanto all’apparenza un breve scherzo, molto dice di Velio Abati e di tanto altro.

Il primo elemento notevole è l’uso dei tempi verbali: impiega per sé il passato, mentre per il padre il presente, ossia il contrario di quanto ci si sarebbe aspettati. È la presenza viva e centrale del padre che dà senso e significato anche al figlio e alla sua opera. Velio dà voce al padre, alla sua esistenza, alle sue sofferenze.

Il mondo contadino è il mondo di Velso e, di conseguenza, anche di Velio, che nasce in mezzo alla natura ("in mezzo al bosco"). Si faccia attenzione a come il tempo verbale distanzi l’evento in un passato remoto (“nacqui”). Lo stesso suo essere toscano è determinazione locale abbandonata in vista di uno sguardo universale (“fui toscano”).

Velio mette al centro di tutto il padre, si preoccupa e si chiede se il nome del padre sia presente anche per noi lettori, ricorrendo, si badi, all’antica forma di derivazione latina “vosco”, come nella terzina dantesca, di cui questa è rifacimento, con una mossa scopertamente ironica che sfocia nella reinvenzione. Ciò che è lontano è vicino, ciò che è vicino prende senso e valore da tempi più o meno lontani. Il sommo poeta Dante si dispone accanto al contadino Velso, medesima la funzione di compagno e maestro.

In tre versi il senso della Storia, del valore dell’insegnare e del mondo contadino diventato oltre che reale allegorico.

Nel farlo, Velio descrive nella propria opera le sofferenze della vita contadina fatta emblema di altro, ma mai in astratto o per ideologia, sempre rappresentando e dipingendo il proprio vissuto in maniera profonda, persino viscerale.

Una sola terzina è insieme prologo alla sua opera e vademecum, viatico civile e intellettuale al suo lettore.

7 febbraio 2024

Si ripropone qui la recensione apparsa con lo stesso titolo sul n.31 (gennaio 2024) di "Nautilus" ; v.a. 3 gennaio 2024.

Il serpe si spella dalla coda

In altre epoche, quando lo spirito del tempo – volgarmente: le idee dominanti – prescriveva alle visioni l’aspirazione al sublime dello spirito, strappo corrosivo era dire “sogno di una cosa”. Qual è la mossa oggi, quando dirci nella civiltà dell’immagine è persino volgare constatazione? Anche le aule scalcinate delle nostre scuole, luoghi preposti alla lezione, che sappiamo voler dire ‘lettura’, sono sovraccariche da tempo di monitor, schermi e altri immaginifici congegni– e i soldi comandati del PNRR non poco contribuiscono al già carico deposito dei ‘dispositivi’ fuori uso. Non solo non c’è lezione non accompagnata, quando non sostituita, da immagini, ma il prodotto stesso del discente ricalca la medesima via. In altre parole, seguiamo la strada inversa spiegata dalla scienza semiologica: non è la lingua a tradurre l’immagine, ma l’immagine che sostituisce la lingua.

In quest’epoca di visioni, la visione, nelle sue varie sfumature di desiderio, speranza, senso, progetto di ciò che ancora non c’è, si colora della concretezza apparente dell’immagine visiva, inducendo continui slittamenti su due strade opposte, che approdano al medesimo autoinganno: o, aggrappandosi alla faccia non-reale, se ne esalta insensatamente la forza contestativa quand’è in realtà semplice variante dell’esistente; oppure si scommette a vuoto sulla sua concretezza, al punto che il desiderio di un’altra realtà è già appagato dalla pura produzione del sogno.

Certo il processo non è frutto solo della dinamica dell’immaginario, perché l’umanità non ha cessato la fatica di produrre le proprie condizioni d’esistenza, anzi in questo sudore affondano le radici della comunicazione e dell’immaginario, ma sappiamo quanto rilievo ha ciò che l’uomo e la donna pensano di se stessi.

Il dominio dell’immagine nella nostra epoca globalizzata è sollecitato anche da un altro elemento: a differenza della lingua, che ha bisogno di un apprendimento faticoso, essa si presenta immediatamente comprensibile. Non solo, ha una potente capacità sintetica – un’immagine, si dice, vale più di cento parole. Lo sapevano bene già i chierici medioevali, che sopperivano all’analfabetismo dei fedeli e al loro divario linguistico con le immagini alle pareti delle chiese. Nelle nostre aule, proprio su questo fanno leva gl’ipertesti, cercando di far fronte, nello stesso tempo alimentandola, alla difficoltà di concentrazione, di analisi, di memoria.

Se la falsa concretezza dell’immagine agevola l’inganno, dando l’impressione di essere la realtà, la sua forza sintetica non allena l’analisi, la fatica delle connessioni e invece sollecita prepotentemente l’emozione. Non è forse anche in questa diseducazione profonda, la risposta alla sorpresa di chi, questi giorni, ha osservato che il nuovo presidente argentino Milei ha ricevuto il voto proprio da coloro ai quali ha francamente promesso di rendere la loro vita ancora più infernale?

Due altri costitutivi sociali segnano direttamente o indirettamente la nostra civiltà dell’immagine. A dispetto della dimensione sempre più rarefatta con cui la realtà si presenta agl’individui, la nostra rimane una civiltà materialista, anzi materialona, intesa come valore e come ovvietà. Un’urgenza di materialità che include anche campi per secoli di stretta pertinenza linguistica, come accade con la graphic novel e che, mentre è sottratta e quasi annichilita la realtà della relazione sociale e umana tra persone, viene riversata nel virtuale, fino a provocare, nei più esposti per fragilità e anni, le nuove patologie del ritiro nella stanza, del bullismo virtuale e così via.

Il fenomeno è tanto profondamente e vastamente intrinseco alla nostra civiltà globale, che il più innovativo capitalismo mondiale ha trovato modo di estrarre il profitto da tale realtà di secondo livello caotica, emotiva, istintuale, occasionale, attraverso il più astratto razionalismo matematizzante, condensato negli algoritmi e nelle sinapsi meccaniche dei calcolatori. L’abisso che separa le due dimensioni è vasto quanto quello di potere, conoscenza e ricchezza tra la moltitudine della prima e i pochissimi della seconda.

Un altro costitutivo, in questo trentennio di dominio liberista diventato ovvio fino ad annullarne la percezione per la cancellazione del suo contrario, è la dimensione esclusivamente individuale di ciascuna persona. Le conseguenze sono talmente numerose che è persino difficile darne un’esemplificazione significativa, perché amputare l’animale uomo del suo essere polìtes come dicevano nelle pòleis greche, significa amputarlo anche del legame con le generazioni precedenti, che non sia brutalmente biologico, ossia sottrarre al tempo la storia, quindi ridurre la complessità del flusso del tempo a inerte succedersi di attimi: a un eterno presente.

La strada che abbiamo davanti non è quella breve di recuperare a visione il significato di conoscenza, che ne aveva dato Platone, ma quella assi più complicata e dolorosa di principiare dalla coda: praticare insieme con gli altri il nostro non essere un individuo solo.

Si ripropone qui la recensione apparsa sul n.336 dell'Immaginazione, con titolo diverso, pp.52-3; v.a. 28 luglio 2023.

Il saggio come pratica didattica

su Il caviale e i fichi. Scritti di letteratura, di Donatello Santarone

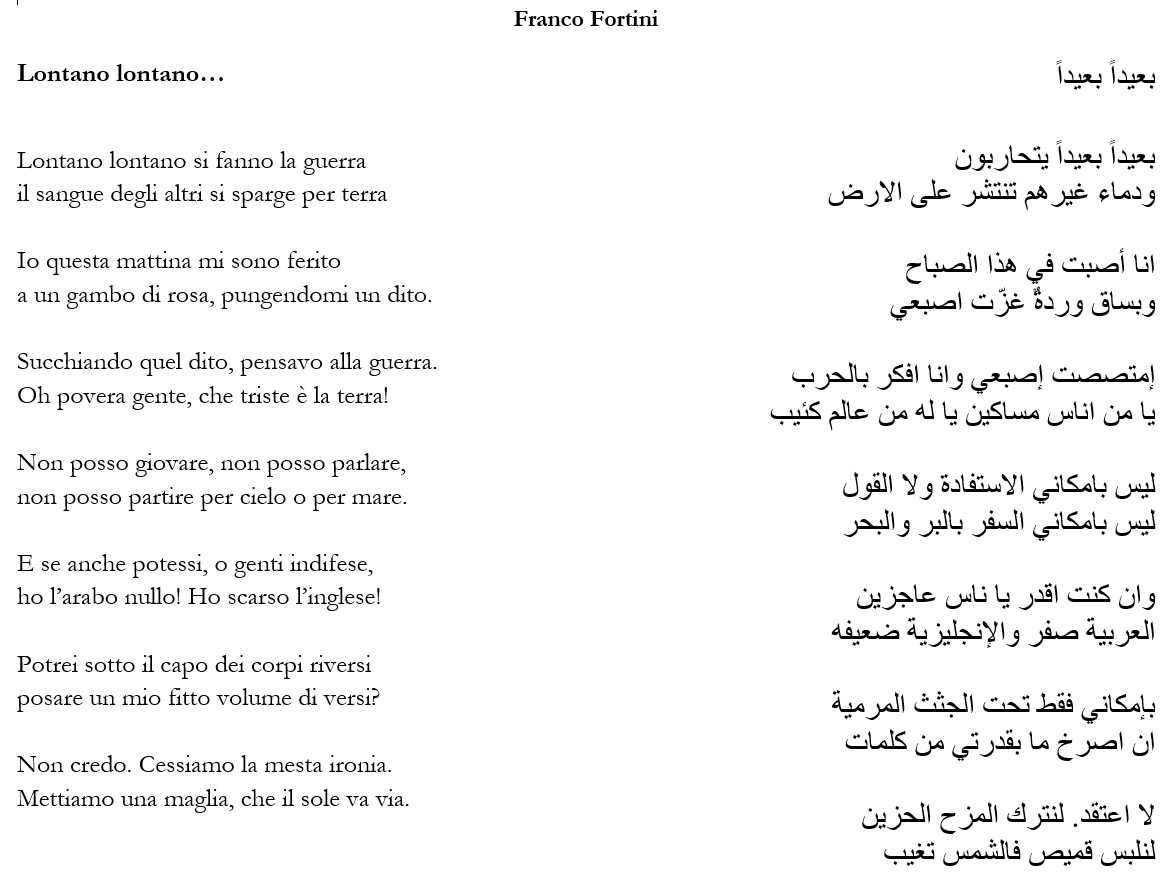

In certi libri di critica riesci a scorgere l’autore solo di sbieco, perché si sforza d’allontanarsi il più possibile dietro la pagina: per lo più lavori di chi aspiri ai metodi delle scienze; in altri invece l’autore ti si para di fronte e sono quelli che guardano al genere che chiamiamo saggistico. L’opera di Donatello Santarone appartiene a un’area estrema di quest’ultimo genere. Insegnante di Letteratura e storia negli Istituti tecnici prima, quindi docente universitario, del saggismo enfatizza, nelle forme e nelle scelte, la funzione pedagogica e didattica, cosicché chiarezza espositiva, salvaguardia della circolazione delle opere e divulgazione sono aspetti costanti del suo lavoro critico. Dalle giovanili conversazioni radiofoniche sulla letteratura italiana con Franco Fortini per il terzo programma Rai, poi confluiti in due pubblicazioni con la Bollati Boringhieri (Dialoghi col Tasso, 1999 e Le rose dell’abisso. Dialoghi sui classici italiani, 2000), alla curatela di edizioni fuori commercio come il volume di Fortini, Asia maggiore. Viaggio nella Cina e altri scritti (prefazione di Edoarda Masi, Manifestolibri, 2007) e l’ampio lavoro di Siegbert S. Prawer. Karl Marx e la letteratura mondiale (Boreaux, 2021), fino alla curatella della raccolta della lunga attenzione fortiniana di Pier Vincenzo Mengaldo (I chiusi inchiostri. Scritti su Franco Fortini, Quodlibet, 2020). Mentre la ricca produzione in proprio è sempre pensata per un lavoro didattico, sia esso indirizzato alla scuola media, come, tanto per fare due esempi distanti, Il cittadino e il mondo, pubblicato con Mario Gay per Laterza, 1995 e il più recente Trepido seguo il vostro gioco. Antologia di sport e letteratura, per la Zanichelli, 2015, o siano i numerosi saggi destinati all’insegnamento universitario.

Nell’attuale clima della cultura e della formazione, sottoposto dal finanzcapitalismo, come già scriveva David Harvey nel 1990, al “travolgente senso di compressione dei nostri mondi spaziali e temporali”, in cui il consumo della vita è anche fagocitazione di ogni patrimonio tecnico, scientifico e culturale, non è certo merito secondario di Santarone rimanere fedele a una parte, gli sfruttati e i subalterni della Terra, e a una strumentazione, il marxismo, da cui guardare alla complessità, apparentemente caotica, dei travolgimenti violenti dell’oggi. Quella fedeltà, infatti, è già di per sé un atto e un’indicazione di controtendenza, mentre la pratica di una certa strumentazione marxista permette un confronto serio, non estemporaneo con le sue ricerche anche a chi parta da presupposti differenti.

La scelta degli otto saggi ora raccolti in Il caviale e i fichi, riproposti da un arco temporale che va dal 2005 al 2022, è paradigmatica. Già le genettiane “soglie” dei volumi sopra citati mostrano con chiarezza il maestro primo, Franco Fortini, che orienta gli assi della ricerca santaroniana. Si nota di passaggio che la passione didattica porta l’autore a un interesse particolare per il “paratesto” del volume, tanto quello oggetto del lavoro critico quanto quello in proprio: lo stesso titolo dell’attuale raccolta è desunto da Fortini. Dietro le orme del suo Virgilio, Santarone risale a Marx, a Gramsci, a certe letture della tradizione marxista degli anni del secondo dopoguerra, Lucács più che Adorno, Brecht, la Cina e poi i contemporanei e sodali Pier Vincenzo Mengaldo, Edoarda Masi, Cesare Cases. La stessa centralità dell’azione didattica trova in Fortini un ispiratore, nella presente raccolta più direttamente esemplificata dalla scelta compiuta dalla produzione zanzottiana con il saggio Poesia e Pedagogia nell’opera di Andrea Zanzotto.

Sempre da Fortini trova alimento l’attenzione a quello che, nella stagione della formazione dell’autore, si chiamava Terzo Mondo. Non a caso un libro fortiniano spesso citato è l’antologia Profezie e realtà del nostro secolo. Testi e documenti per la storia di domani (Laterza, 1965). Di qui la scoperta della goethiana Weltliteraturen e lo studio della letteratura africana e postcoloniale, esemplificata ora nei saggi su due scrittori (“Cittadina di seconda classe” di Buchi Emecheta e “Sozaboy” di Ken Sar-Wiwa). Di qui l’attenzione costante alla interculturalità, vieppiù cogente e irta di sopraffazioni, sfruttamento, conflitti in un presente tanto segnato da crescenti emigrazioni bibliche inter e transcontinentali per fame, guerre e sconvolgimenti climatici, quanto connesso, a tacer d’altro, da piattaforme informatiche che, interrogate, scrivono risposte originali assemblando lavoro semiservile dalle periferie africane, asiatiche e americane. Interculturalità qui presente nel resoconto degli studi su Dante e la cultura arabo-islamica.

La guida di Fortini è importante anche per l’adozione convinta del metodo saggistico, che lo porta a continui ricongiungimenti del testo con l’estratesto, condotti con l’energia dell’intelletto e il candore della didattica, mirando sempre a una comprensione storica e sociale a tutto tondo.

Si ripropone qui la recensione apparsa sull'Indice di luglio-agosto 2023, p. 22; v.a. 8 luglio 2023.

Sull'Amaca

a proposito di Quarantotto poesie e altri disturbi di Cristina Alziati

L’energia che spinge Alziati alla parola sorge dalla contraddizione. Due sono le parole chiave del suo ultimo libro, quelle che accertano il qui e ora da cui la voce poetante muove: “notte” e” nessuno”. Eppure, in tale condizione d’afasia, non cessa di rampollare, con la forza del bios e della ragione, la poesia. Malgrado la deriva della derealizzazione affianchi costantemente la pagina, vedi viva all’opera l’opposta necessità di concretezza e di ordine logico, che non si stanca di cercare un orizzonte di senso di cui non solo si sente la necessità vitale, ma si ha profonda convinzione che, sebbene oscurata, esista. Da qui nasce che quella di Alziati è una poesia morale, anzi, politica nel senso più profondo, dove guerre, violenza sui migranti, riscaldamento terrestre sono centrali. E notevole è la sezione L’impostore, titolo che echeggia l’ “’Imbianchino” di Brecht.

Non pensi però il lettore di trovarsi di fronte a proclami o poesie filosofiche. La parola prende avvio da un accertamento di realtà, in presa diretta, siano dati dell’ambiente: “I favolosi nuvoli e i germogli / e i rovi esistono”, ecc.; siano eventi personali: “Saliamo io e Sofia sul Monte Stivo”, ecc.; oppure fatti di cronache: “La radio annuncia che la VI flotta”, ecc. Solo dall’esposizione ordinata di fatti e circostanze scaturisce la riflessione finale che – ancora un movimento antitetico – porta la ragione a constatare, a descrivere la loro assenza di senso. La predilezione di Alziati per la brevitas in chiusura dà spesso luogo all’incisività dell’ultimo verso: “Finzione il rovescio del cielo”, “fra il Tigri e l’Eufrate, l’aria dov’è?”, “e io resterò dove sono, altrove”, ecc.

Incontriamo qui la voce più chiara e feconda della poesia di Alziati. La tendenza costante a raffreddare, a negare accesso al patetico, che notte e solitudine sempre alimentano, però quanto più si esercita la tenacia dell’adesione ordinata a fatti e circostanze, tanto più essi mostrano che il loro “ordine” è privo di senso, che solo il “disordine” che lo smantella ne è portatore: “ascolto / il suono del disordine / erompere nell’ordine un istante”. E non è affatto arbitrario leggere in quella pronuncia, “ordine”, il significato pregnante di ‘ordine costituito’. Che non si tratti di una forzatura critica, lo conferma più d’una dichiarazione di poetica di un’autrice di forte impronta razionale, cui certo non difetta consapevolezza del proprio operato e del proprio essere intellettuale. Le cose sono messe in chiaro fin dal secondo dei tre componimenti proemiali, L’amàca: “Oltre la notte dondola / fra luce e buio la mia amàca / tesa ai margini acuti di grazia”. Non v’è dubbio che “l’amàca” – strumento del piacere, del benessere e della consolazione - sia la poesia e non sfuggirà come, ancora una volta, si scelga per designarla un oggetto prossimo, quotidiano, concreto. La “grazia” non è solo bellezza, è anche l’armonia degli uomini e del mondo. È nei “margini” perché ‘sull’altra sponda’, come ricorrentemente viene detto, sono “acuti”, perché quella “grazia” non raggiungibile quanto necessaria non può che provocare dolore. Una sofferenza che si presenta variamente articolata nell’opera. La poesia è dunque, come “l’amàca”, nella sospensione, nel vuoto, che inevitabilmente la ricognizione del mondo storico-sociale e ambientale mostra.

L’istanza razionale agisce tanto nella costruzione dei singoli testi, quanto, a maggior ragione, del libro, più che raccolta. Se guardiamo ai singoli testi, siano essi privi di divisione strofica o ne presentino, vi vediamo due costanti: la struttura a cerchio del componimento, tramite ripresa semantica e rimica, in chiusura, di elementi d’apertura, che risponde a un’esigenza di ordine costruttivo e al contempo di sottolineatura argomentativa; la tendenza alla conclusione gnomica, accompagnata dalla brevità metrica e sintattica, che in ultima sede dà luogo a versi brevi o brevissimi e, più frequentemente, enfatizza la chiusa dell’’ultimo verso tramite la pausa interpuntiva seguita da un breve elemento sintattico a suggello di ritmo e senso: “”e io resterò dove sono, altrove.”, “ha le dita di giunco, cammina.”, “(L’ultimo verso non concilia, stride”), ecc.

Numerosi sono gli omaggi espliciti o impliciti ad artisti e poeti, anche con propria traduzione. Centrale il maestro Fortini, incluso con un testo. Di grande intensità affettiva e intellettuale la presenza della figlia Sofia, cui il libro e un’intera sezione sono dedicati.

Per Roberto Bongini

Velio Abati

Sulla differenza

1. Ho ascoltato Maria Luisa Boccia presentare il suo Tempi di guerra. Riflessioni di una femminista, in cui ha diversamente articolato il concetto di differenza, intesa come funzione euristica e criterio di valore, quindi regola di condotta pratica, cosicché la differenza è in vista dell’ibridazione. Oltre al più noto campo dei generi sessuali, l’applicazione del paradigma ha riguardato due ambiti critici del presente: i migranti e la guerra.

Il concetto della differenza combatte in entrambi la disumanizzazione dell’altro. Inoltre, per il postulato morale e gnoseologico della dignità della persona da cui muove, nel caso dell’accoglienza del migrante scarta anche l’argomento economicista e capitalista della necessità della forza lavoro, il suo principio oltrepassando ogni determinazione economica, una posizione in questo prossima al magistero di Francesco I; nell’altro, il rifiuto della guerra è praticato non solo contro la costante politica statunitense – e in special modo democratica – della guerra giusta, ossia dell’esportazione della democrazia a mano armata e contro l’espansionismo difensivo di Putin, ma anche contro l’indifferentismo della Cina, secondo la quale ogni Comando statale è legittimato a condurre, entro i propri confini, qualunque forma di governo fino alla riduzione in schiavitù di un sesso, di un’etnia o di una religione.

2. Se lo si situa nella storia, questo paradigma concettuale mostra una coppia antitetica, identià / differenza, che può essere utilmente confrontata con una sua antenata, fanatismo / tolleranza. Guardiamo il primo termine oppositivo.

Identità. Osservando dall’aggressività verso il migrante, risulta palese come l’identità sia giocata a partire dalla paura di arretrare, avvertendo la precarietà del proprio potere. Non a caso, tale postura è politicamente reazionaria, secondo una dinamica ben descritta in altra epoca da Pierre Bourdieu. Ma tale natura difensiva è confermata se scorriamo lo sguardo dal basso dei nazionalismi delle democrature italiana ed est-europee, all’alto della politica estera statunitense, qui con l’aggiunta paradossale di essere soprattutto condotta dal Partito democratico, sull’orlo di una guerra civile con il reazionario, ma isolazionista, Partito repubblicano.

Fanatismo. Che il fanatismo dell’ancien régime condivida con l’attuale identitarismo il furore aggressivo di chi vive la propria sconfitta non abbisogna di particolari approfondimenti ed esemplificazioni.

3. Il raffronto si fa più interessante guardando al secondo termine.

Tolleranza non è solo lo scudo difensivo contro chi, ancora, è in posizione di comando; è anche l’espressione chiara, vorrei dire l’ostentazione, della consapevolezza della propria superiorità. Il concetto, infatti, rivendica a sé la razionalità - universale per principio - contro l’irrazionalità denunciata come intransitiva, sia sul piano conoscitivo che su quello pratico, in fin dei conti legittimata solo dalla legge del più forte. Inoltre, la tolleranza nell’accettare il diverso - che, in quanto tale, è in qualche parte defettivo di universalità – gli concede sul piano pratico l’esistenza solo perché e fin che essa si sente in posizione di comando.

Nelle pratiche imperialiste, al diverso sono stati proposti due differenti destini: pensandolo, o volendolo immodificabile, lo si è lasciato vivere nella sua propria condizione inferiore (lo pseudomulticulturalismo britannico); pensandolo transitorio, gli si è imposto illuministicamente la propria ‘modernità’ (l’assimilazionismo francese); gli Usa, figli nella loro ideologia politica dell’Illuminismo, hanno seguito questa strada utilmente congiunta, con le vicende storiche del secolo scorso, al dominio imperialista.

Differenza. Paradigma concettuale affermatosi sul declino della modernità novecentesca, offre notevoli vantaggi politici – di manovra e di critica culturale - ai tollerati e dominati, proprio perché mette a nudo le aporie di un universalismo bastone di comando: tra i sessi, tra le etnie, tra le culture, tra le religioni, tra le civiltà, tra gli stati, tra le classi.

In ambito concernente la forza armata, guadagna il non piccolo merito di mettere a nudo non solo l’antica verità che tra vinti e vincitori solo la povera gente fa la fame, ma soprattutto il fatto nuovo che la guerra moderna sia è sempre distruzione civile, sia cammina sull’orlo dello sterminio nucleare. Senza considerare una critica ulteriore, specificamente prodotta dal pensiero femminista della differenza, forse persino di maggior peso sul piano dei principi: la non conciliabilità tra conflitto (sessuale, sociale, culturale, politico) in vista di una ricomposizione più avanzata dei rapporti sociali e uso delle armi.

La costellazione che in questo modo viene configurandosi non è priva di fascino intellettuale. Il capitalismo, come sappiamo, è una formazione economico-sociale intimamente rivoluzionaria e conflittuale quant’altre mai, che unifica ma non eguaglia, vivendo di continue nuove polarizzazioni geografiche, culturali, politiche, di settore produttivo, ecc., in un moto continuo di vincitori oggi e vinti domani mattina. Muovendo dal polo euro-americano, con l’ausilio del pensiero universalista ha spalancato, manu militari, le reti mondiali del genere umano e ora, avendo vinto troppo, si trova a fare i conti con le energie capitalistiche altrove suscitate.

4. Sul versante anticapitalista, non v’è dubbio che lo sguardo potentemente unificante del marxismo, vero erede del pensiero classico tedesco, condivida la fiducia universalistica: dall’esortazione originaria “proletari di tutto il mondo unitevi”, alla trockijana rivoluzione permanente, fino allo Stato guida staliniano, protrattosi, in forme sempre più dure in proporzione inversa alla propria capacità egemonica, per buon tratto del Novecento. Già la Cina di Mao, sorta in tutt’altro contesto storico e sociale, aveva dagl’inizi impresso una curvatura particolare all’universalismo sovietico europeo. Poi, con la sconfitta del maoismo, pur nella continuità dell’assetto del potere statale e dei nomi, divenuta la seconda potenza mondiale in ascesa rispetto agli Usa in declino, imposta la propria politica di potenza in modo esplicitamente, polemicamente antitetico all’universalismo: la sua rivendicazione del multipolarismo, cui l’invasione russa dell’Ucraina ha impresso una forte accelerazione, è palesemente consonante con il paradigma concettuale della differenza, pensiero che, anche per questa via, mostra fertilità critica e di manovra tattica.

5. Un movimento analogo lo scorgiamo, sorprendentemente, anche in un ambito che per sua natura e storia è estraneo, anzi avverso al pensiero della differenza, intendo il monoteismo religioso. L’emblema di questo passaggio sono le dimissioni di Benedetto XVI: l’inflessibile teologo dell’universalismo cattolico, connaturalmente eurocentrico ha dovuto riconoscere la propria impotenza nel governo della chiesa mondiale, cedendo il passo al pragmatico Francesco I, aperto all’ecumenismo e all’ascolto dei non credenti, proprio per questo imputato da certi settori di eresia.

Conferme per opposizione vengono dai settori dell’integralismo islamico e dal nazionalismo del patriarca di Mosca, Kirill I.

Il pensiero della differenza, coltivato dal femminismo in opposizione a uguaglianza mostrando nell’universalismo di questo il dominio maschilista - gesto in cui palesa la natura e il segno originari del proprio antiuniversalismo - ha dunque la forza di dispiegare la propria critica su ambiti assai diversi della realtà sociale, politica e culturale contemporanea. Il suo pregio maggiore è mettere a nudo come la verità, in senso hegeliano, dell’universalismo sia l’identitarismo. Sul piano storico, l’identitarismo è l’universalismo transitato dall’egemonia al dominio.

6. Tuttavia, suscita sorpresa e non poche domande vedere che, se al fanatismo tardonobiliare si era opposto vittoriosamente un pensiero forte che si voleva razionale e universale, ora, contro questo ridotto alla brutalità di terra, sterco e sangue, si contrappone un pensiero che rifiuta l’idea stessa di una lingua comune, limitandosi a proporre una massima debole, quale “dignità della persona”, e norme puramente procedurali in vista di un’ibridazione. Non si può non notare di trovarvi una postura teorica che consuona con la ricerca filosofica del “pensiero debole” proposta nel secondo Novecento da Gianno Vattimo e altri.

Le domande forse più importanti riguardano due aspetti. Se la ragione non consente principi conoscitivi e pratici universali, ma costituisce solo la veste ideologica della sopraffazione (di genere, etnica, culturale, di classe, ecc.), le differenze di cui si prendono ora le parti sono tra loro equivalenti? E da dove nascerebbe allora il desiderio e il bisogno di ibridarsi?

Inoltre, pur ammesso questo, il principio della dignità della persona è concetto sufficientemente definito e forte da garantire che il confronto con l’altro rimanga aperto nelle due direzioni per consentire l’ibridazione e non si trasformi, anch’esso, in sopraffazione o esclusione?

Rimane insomma il bisogno di approfondire e avanza il sospetto che la forza nella pars destruens e la debolezza nella construens siano indizio dell’attuale fase in cui accanto al vecchio che declina non ha ancora preso corpo il nuovo e, in particolare, dello smarrimento del pensiero anticapitalista.

Lelio La Porta

Piero e Antonio

Piero: “Stavo rileggendo quel tuo articolo di qualche anno fa dove scrivevi di indifferenza”

Antonio: “Lo trovi ancora attuale?”

P.: “Tutto ciò che riguarda la nostra natura resta attuale per sempre”

A.: “Non è che mi vuoi rubare le citazioni? Per sempre è roba mia!”

P.: “Per carità! Ma voglio aggiungere qualcosa a quello che intendi per indifferenza. Poi, adesso che stanno per andare al potere questi cornacchioni vestiti di nero…”

A.: “Dimmi! Magari da buon liberale, anche se non sei proprio come don Benedetto, potresti tirare fuori qualcosa di interessante”

P.: “Penso che non possa essere morale chi è indifferente!”

A.: “Pensiero sottile che diventa un macigno per la coscienza di chi sappia intenderlo!”

P.: “Sai Antonio! È da tempo che volevo dirtelo e oggi me ne dai l’opportunità: seppure liberale mi sento molto più vicino a te e ai comunisti come te che a quelli che si definiscono liberali”

A.: “D’altronde tu parli e scrivi di rivoluzione, la rivoluzione delle coscienze. E ce ne sarà bisogno ora che andranno al potere questi uccellacci del malaugurio! E poi, caro amico mio, dobbiamo lasciare un messaggio ai giovani che, insieme a noi, dovranno sopportare questa dittatura dell’ignoranza e dell’indifferenza! Dovremo liberarcene tutti insieme!”

P.: “Speriamo che diano anche a noi la possibilità di partecipare a questa liberazione! Sai, questi uccellacci usano i bastoni come se fossero parole!!!”

A.: “E potrebbero usare anche altri mezzi: pensa al carcere, ad esempio!”

P.: “Che chiari di luna, caro Antonio!”

A.: “Vedi, se riuscissimo a fare intendere che la morale batte l’indifferenza e, con una spruzzatina di cultura e un poco di politica, può diventare esplosiva miscela rivoluzionaria, cioè libertà, non credi che avremmo assolto ad un nostro compito preciso?”

P.: “Guarda, non devi neanche convincermi! Sono sicuro che è come dici!”

A.: “Allora, sotto con carta, penna e calamaio. Scriviamo e incontriamo quante più persone crediamo siano interessate alla battaglia contro l’indifferenza.”

P.: “Forse un domani non ci sarà più bisogno di carta, penna e calamaio per comunicare. Inventeranno chissà quale diavoleria!”

A.: “Non ci voglio pensare, mio caro amico. Voglio pensare soltanto al fatto che a noi spetta il compito di vederlo il domani; da questo punto di vista, il primo obiettivo è chiudere questi uccellacci in gabbia! Ce la facciamo?”

P.: “Ce la dobbiamo fare. Cominciamo noi e, vedrai, riusciremo a trovare un grande seguito, soprattutto fra i giovani. D’altronde, noi siamo giovani e a loro ci dobbiamo rivolgere!”

A.: “Certamente i giovani sono i più sensibili ad un appello contro l’indifferenza!”

P.: “Sono d’accordo con te! Mettiamoci al lavoro!”

A.: “Forza Piero! Che ne dici di uno slogan del genere? Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo, organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza!”

P.: “Il messaggio mi sembra forte e chiaro!”

A.: “Bene! Qua la mano! Per salutarti con il pungo chiuso è meglio aspettare! O no?”

P.: “Per me non c’è problema, caro amico e un poco compagno. D’altronde, compagno significa mangiare il pane insieme…”

A.: “Già!”

P.: “E allora siamo compagni!!!”

28 aprile 2023

INNO DEL MATTINO

Da una delle guerre in corso perenne

Gazzettieri tacete che la sola vergogna ch’avete

è dei cani lasciati fuori dell’uscio senza una rete

fuggite che più lieve è il nostro lezzo di vostra sete

dei più cari ci è negato anche il pianto

qui restiamo a marcire il corpo franto

Andate via anche voi onesti umani giornalisti

che del fatto scrivete scrupolosi dati al lutto misti

ma d’altro non guardate uguali per voi i morti e già visti

il nostro non è un nome straniero

per i morti ammazzati del mondo intero

Da una delle catastrofi presenti e future

Ah tacete autorevoli che compunti ci spiegate come

morti siamo del fato e sol da piangere i senza nome

poi mentre in voi ridete natura dite nessun la dome

chi potrà raccontare i nostri strazi

sbrani di corpi di case e ragazzi

Via di qui oh bui corvi che già tra le macerie il guadagno

rapidi misurate di voi l’oro non l’uomo è compagno

e là dove passate tutto succhiate fino al rigagno

la nostra carne non ha più dolore

urla la rabbia verità e onore

Tutti

Non perché morti noi siamo fratelli

ma per non aver vivi voce avuto

fuori di quella ch’altri hanno voluto

e mentre guardiamo nei giorni belli

non c’è fibra in noi che non si ribelli

24 febbraio 2023

Si ripropone qui l'articolo apparso, con titolo modificato, sul "Manifesto", 16-2-23, p. 11, v.a., 20 febbraio 2023.

Pensare l’indicibile dello sterminio nazifascista

su Silvio Guarnieri, Cronache di guerra e di pacea, cura di Adriana Guarnieri Corazzol con la collaborazione di Giacomo Corazzol, introduzione di Pietro De Marchi, con uno scritto di Andrea Zanzotto, Manni, 2022.

Di Silvio Guarnieri, intellettuale comunista, critico letterario, scrittore, esce a vent’anni dalla scomparsa un volume curato dalla figlia Adriana. Le prose che lo compongono, scritte nell’arco di cinquant’anni, erano apparse, smembrate, in epoche diverse. L’autore lavorava alla revisione per la pubblicazione organica in volume quando, per un incidente con la sua bicicletta, le carte rimasero sulla scrivania della sua Feltre. Sono pagine di un’energia intatta e sorprendente. La loro odierna fecondità appare fin dal titolo, non solo perché di guerra sono tornati a oscurarsi i cieli del mondo e della stessa Europa, ma anche per una loro ambivalenza di genere. Cronache l’ha volute, con evidente sprezzatura, l’autore; “racconti” scrivono curatori e critici. Ma ci si accorge presto dell’inadeguatezza di entrambi, non riscontrando né l’invenzione propria del racconto, né la secchezza referenziale della cronaca. Saggi, piuttosto, e di una condizione assolutamente moderna, se è vero che oggi il soggetto si accampa in ogni discorso pubblico, mentre l’incombenza ossessiva del qui e del presente si ribalta in fame di realtà, cercata così nella storia individuale.

Le Cronache di guerra e di pace si snodano intorno all’indicibilità del campo di sterminio nazista. I cinque capitoli sono il rendiconto, in ordine temporale, della partecipazione di Guarnieri alla Resistenza jugoslava, allorché era direttore dell’Istituto italiano di cultura in Romania, a Timisoara; dell’incontro con l’ingegner Luigi Rozzi, liberato dai sovietici dal campo di Buna, che reca la prima notizia e ampio resoconto del lager; della visita al campo di Dachau, a guerra finita; dei suoi incontri con Monaco, Parigi, Bruxelles.

Se l’apertura di pagina allestisce un’aria familiare, presto sottopone il lettore a bruschi spiazzamenti. Lo scarto salutare che costringe a ripensare la propria abitudine, la propria sicurezza assume dapprima la forma della sorpresa per un periodare abnorme, tanto che non raramente il periodo coincide con il capoverso e talvolta giunge ad occupare l’intera pagina. Una caratteristica che colpì il gusto dei coetanei. “Scrive lento e opaco come un bovino”, scrive addirittura Pavese. Il fatto è che Guarnieri, come dice acutamente di sé, è dominato da una “continua e anche ansiosa volontà di conoscenza, di comprensione dei fatti umani”, dalla sua “quasi avidità di non lasciar cadere nessuno dei temi offertimi una volta e rimastimi presenti per una loro forza intrinseca”. Così un personaggio, una circostanza, una caratteristica sono solo la sporgenza che impone una domanda di senso su di sé e sul soggetto che rievoca. L’unità sintattica è in questo modo costretta ad aprirsi a una sinuosa ricerca delle caratteristiche, delle cause, dei particolari, a soffermarsi a soppesare le diverse possibili valutazioni, non potendosi chiudere prima di non aver lasciato “cadere nessuno dei temi”. Questa è la ragione per cui nel periodo guarnieriano la catena di subordinate, di coordinate, di riprese si sviluppa sempre in un ampio giro avvolgente.

Alcuni ritratti, come quello dell’ingegner Rozzi nel resoconto di grande potenza della vita nel lager, hanno la finezza di celebri pagine manzoniane. Agisce una cura penetrante che si esercita anche nella descrizione sociale e culturale delle città, prendendo le mosse da un gesto, un carattere colto al volo, un costume osservato nell’accompagnare gli studenti o in una consumazione al bar.

Ma la vera forza di queste pagine è nella loro grammatica concettuale, esercitata sulla mostruosità del campo di sterminio, di cui i capitoli perseguono una sorta di continuo approfondimento e allargamento, anche per il loro mettere a fuoco tempi differenti. A questo riguardo, la critica ha parlato di atteggiamento morale, qui a chiusura del volume ben esemplificata dal conterraneo Andrea Zanzotto. Però, sebbene l’ultimo capitolo, La gazzella e il leone, approdi a una sponda antropologica del male, tutto il percorso è sorretto da una risentita necessità politica. Guarnieri risale le ragioni economiche, politiche e culturali diventate vita quotidiana, senso comune, per comprendere la realtà dell’orrore del lager, le responsabilità da attribuire e il perdurare dei suoi effetti. Splendida è l’analisi dell’atteggiamento sminuente della guida tedesca che negli anni Cinquanta accompagnò a malincuore la visita a Dachau. Ma lo scrutinio non ammette indulgenze neppure verso coloro che non hanno avuto il coraggio di ammettere “quella che era stata, anche inconsciamente, una propria sia pur minima partecipazione a quella lunga catena di conseguenze”. Uno scrutinio serrato che approda a una critica radicale di tutta la società capitalistica: “un certo modello di civiltà e di costume, impostato sulla discriminazione da uomo a uomo, del dominio dell’uomo sull’uomo come propria ragione di fondo, ha in sé impliciti ogni violenza, ogni prevaricazione ed abuso”, del quale il lager è la manifestazione più terribile e più chiara, “l’ultimo termine di una civiltà, il suo esito estremo”.

Grosseto. Libreria Palomar

Giovedì 24 novembre 2022

Presentazione di Note per un trittico. Metafisica, Tempo, Storia, Asterios, 2022

Velio Abati e Roberto Bongini con Pietro Accolla

Si ripropone qui l'articolo apparso sul numero 16 della rivista on line "Nautilus", v.a., 6 novembre 2022.

La libertà di generare

I Colloqui del Tonale

Generazione. Ottimo memento, in questo tempo di creazioni posticce che, se appena le graffi, mostrano la coazione angosciosa dell’identico, un eterno presente cui sembra contrapporsi solo la nostalgia del passato più luttuoso.

La radice, dal greco ‘ghennao’, ha un unico significato su due diversi ambiti del reale: biologico (‘faccio nascere’) e antropologico (‘creo’), sia questo in senso fisico o spirituale. In entrambi i versanti indica un movimento particolare che nella sua forma più generale le Confessioni di Agostino d’Ippona definiscono così: “il mondo non era, dove sarebbe stato creato, prima che fosse creato, affinché fosse”. Ora, l’interessante in tale formulazione radicale del concetto è che palesa come l’atto di generare, la generazione appunto, sia determinazione essenziale della libertà (ognuno può vedere quanto la libertà di creare sia superiore alla libertà di scegliere tra ciò che già c’è) e, insieme, in quanto movimento, determinazione del tempo. In altre parole, il generare, la libertà umana e il tempo storico (non quello biologico, dal momento che nessuna volontà o nolontà umana può opporsi al mutamento che conduce alla morte) sono tre determinazioni prese in una circolarità causale non unidirezionale.

D’altra parte, il linguaggio comune parla di ‘generazioni’ per designare classi d’età differenti, concetto ben chiaro se ci si riferisce alla dimensione biologica; assai più complicato e storicamente molto variabile diventa invece quando s’intenda la differenziazione storica, per il fatto che la complicazione e la variazione dipendono dalla reale creazione del nuovo.

La costatazione ovvia che l’uomo non è Dio comporta che nella storia la libertà di generare non è mai separata dalla libertà dalle condizioni in cui è immessa e con la quale intrattiene un complesso rapporto dialettico: è questa la posta del conflitto sociale e delle speranze individuali. Posta che può essere davvero contesa solo se teniamo a mente che la meta è la libertà di generare. Per chi, come me, ha i piedi nel lavoro contadino e la testa nel mestiere d’insegnante, ha ben chiaro che possiamo non dimenticare il futuro solo se sappiamo scegliere dal passato per comprendere l’oggi. La frammentazione indotta dall’iperspecializzazione, la paranoia narcisistica dell’isolamento ben coltivato dal dominio neoliberista (“non esiste la società”, predicava la Thatcher negli anni Ottanta), la slogatura tra generazioni alimentata dall’accelerazione consumistica del finanzcapitalismo e da esso fomentata con lo scontro tra classi d’età sono tutti strumenti con cui si riduce la scena del mondo alla videata del computer, che ogni volta si rinnova rimanendo se stessa.

Per questo, per paradosso, io, maturo docente, mi sono trovato a insegnare ai giovani la speranza. E sempre per questo, quando il mio anziano padre contadino è scomparso, ho sentito il bisogno di saldare il mio legame scegliendo, dal suo patrimonio, la fiducia tenace di costruire legami, la voglia di conoscere il mondo per costruire un futuro meno diseguale, l’amore consapevole della bellezza della terra e di quanto sia bassa, il piacere mai perso per la partecipazione dell’altro alla propria esperienza.

Da questa passione del ragionare insieme e dalla consapevolezza del vincolo profondo tra l’ambiente e chi vi vive spunta il nome e la pratica oramai decennale dei Colloqui del Tonale. ‘Colloquio’ (‘parlare insieme’) è quanto più si avvicina al concetto meglio espresso dall’accezione antica di ‘ragionare’, ancora presente in bocca toscana, la cui radice è quella di ‘ragione’, che comprende sia ratio che ‘causa’. L’idea che li muove è che la conoscenza è molto di più che informazione, unidirezionale e verticale: è invece cooperazione, è rottura della paratia che impedisce il ritorno, è piacere del gratuito. Inoltre, come si diceva, l’individuo non è, se non per costrizione e mutilazione, una monade, quindi il ragionare si accompagna al piacere di condividere (il tempo, un piatto alla buona, un bicchiere) e insieme godere dell’ambiente del Parco naturale della Maremma, dove il podere di famiglia, il Tonale, si trova. Cosicché, più compiutamente, potremmo definirli ‘convivio’, dove l’interesse alla partecipazione è simmetrico alla gratuità assoluta di chiunque vi prenda parte, in qualunque forma.

Gli argomenti sono via via suggeriti dalle emergenze del presente, con uno sguardo di volta in volta locale o globale, ma sempre nella convinzione che nessun’isola è oramai presente o auspicabile. Argomenti tratti dalle differenti discipline in cui si è organizzato il sapere, cercando ogni volta di ottenere contributi di alta competenza, avendo però di mira un complessivo orizzonte di senso.

Dapprima i Colloqui del Tonale sono nati soprattutto per offrire agli studenti che lo volessero uno spazio culturale alternativo alle valutazioni, ai crediti, agli obblighi, poi la partecipazione è andata ampliandosi, così si è consolidata una “compagnia pìcciola” di amici, colleghi, giovani, studiosi, animati dall’interesse e dal piacere comune.

Si ripropone qui l'articolo apparso, con titolo diverso, sul "Manifesto" il 10 settembre 2022, p. 12, v.a., 15 settembre 2022.

Ironie notturne

su Forme della notte di Giorgio Luzzi

A due anni dall’ultimo lavoro, Non tutto è dei corpi, Giorgio Luzzi torna con una nuova raccolta, Forme della notte, (Carabba, 2022, pp. 121, euro 14,00), dove, se “forme” include sia i temi che la forma poetica, il secondo termine rende ora esplicita la meditazione sull’appressamento della morte. La genesi ispirativa si concentra ancor più sulla spina esistenziale dell’io poetante, cui per più di un componimento fa da specchio la recente scomparsa di Bruno, amico conterraneo, già direttore del museo di Tirano, mentre qua e là la pagina torna sul torpore delle sette serali come a oscura vigilia.

La contiguità con la precedente raccolta si fa forse più evidente nel tessuto ritmico. Qui, come lì, pur sottoposti alla consueta morsura di infrazioni, sbreghi, echi citazionali – tipici di una sensibilità novecentesca –, assiepano il dettato classiche alternanze di endecasillabi e settenari, ottocenteschi settenari doppi, ottonari, novenari, fino al sonetto mimetizzato dall’assenza di rime regolari in Che scrivo? Assai frequenti poi sono le rime ravvicinate, regolari e interne, per quanto anch’esse, come la misura ritmica, ostacolate alla percezione facile. La poesia di Luzzi vive da sempre in questo conflitto tra la tentazione della sensualità della rima e dell’allitterazione, la confidenza rasserenante propria dei versi regolari della tradizione e invece la necessità tutta razionale e, aggiungerei, morale del suo rifiuto, da cui un’ampia fenomenologia che va dalla vasta presenza metalinguistica, alla predilezione dell’analogia, all’impiego frequente del neologismo e del plurilinguismo, fino al gusto delle giunzioni inusitate, alla parodia e all’ironia. Tale largo ricorso è l’incarnazione di uno scarto oppositivo rispetto all’energia dell’altra spinta. C’è, insomma, nell’amore intellettualistico – piuttosto che sensuale – per la lingua, una mossa difensiva verso il concedersi alla vita, che in queste ultime due raccolte fa qua e là filtrare la pressione della nostalgia, il dolore della fine, l’amarezza del rimpianto e della delusione. Per questo, ora, l’invenzione poetica sembra inclinare maggiormente alla dicibilità, al cantabile. La novità delle Forme della notte, quasi in contrappeso alla maggiore concentrazione entro lo spazio esistenziale, si trova nell’attivazione più insistita di un’altra potenzialità della cadenza di misure tradizionali: il gioco divertito, la coloritura ironica, modo, anche questo, di piegare la resa alla sensualità del cantabile verso una funzione difensiva.

Così non mancano guizzi scherzosi e sorprendenti come “ammodato / di camicie emblematiche”, o parodie sentenziose di proverbi, “Chi morirà vedrà”, oppure acutezze derivate da frasi codificate dalla cronaca, come quella tragica del volontario italiano ucciso in Palestina, Vittorio Arrigoni, ben conosciuta dai lettori del “Manifesto”, “restiamo umani”, esposta addirittura nel titolo: Restiamo quieti.

Contigua a questa casistica è la diffusa ricerca, anch’essa sentenziosa, della clausola rimica in chiusura di componimento, ora baciata come nel doppio settenario “un luogo che si accenda con trepido rigore / nel rispetto oscillante dei riti delle ore”, ora a breve distanza: “Dici le sette e non hai torto Vai / stai per scadere in un égout di noia / Tanto il tuo mondo non rincasa mai”. Nell’ultima occorrenza compare l’omissione, grammaticalizzata nelle ultime raccolte, di ogni segno interpuntivo, frutto evidente della controspinta di spiazzamento e presa di distanza. Inoltre la chiusa, ove s’addensano analogie, plurilinguismo, allitterazioni aspre, fa cadere in enjambement un’altra modalità della stessa funzione, ossia il nesso paronomastico, “Vai / stai”, abbastanza diffuso: “Tra flutti e frutti”, “virò la sua vera”, “esile ed esule”, ecc.

Non mancano, infine, i ricordati omaggi agli autori, come nel caso di Zanzotto, “Poi comparve l’Andrea de La Beltà”, e i consueti echi, espliciti o frutto di memoria involontaria, dal celebre Xenion montaliano (“Tutto con l’innocenza di chi crede /…/ la via del non si vede”), alla celeberrima conclusione di Francesca nel quinto dell’Inferno: “Verrà un giorno che più /non scriveremo avanti”.

Si ripropone qui l'articolo apparso su "Nazione Indiana" il 18 maggio 2022, con medesimo titolo, v.a., 19 maggio 2022.

L’intellettuale marxista Franco Fortini

su L’integrità dell’intellettuale di Giuseppe Muraca

In nessun altro tempo, come nell’attuale di drammatica accelerazione, è più difficile prendere pubblicamente parola, se lo fai nel registro del letterato. Infatti di fronte all’odierno scarto storico che, come accade negli eventi tellurici, è di colpo fatto esplodere dalla tensione accumulatasi sotto l’euforia della globalizzazione seguita all’implosione sovietica, tutto modificando per un’intera epoca dell’umanità, misuri davvero, sulla tua carne, la pluralità e l’asincronia, anzi l’attrito insolubile dei tempi che attraversano l’individuo come la collettività. In che modo, ti chiedi, parlare - per dirlo alla Fortini – dell’aggressione russa all’Ucraina, dello scontro con la Nato della seconda potenza militare mondiale - un presente solfureo che brucia ogni altra dimensione - mentre scrivi di letteratura? Sai solo che il tuo dovere è cercare la verità e che essa è sempre dalla parte di chi ne è espropriato.

In questa occasione mi aiuta il volumetto di Giuseppe Muraca (L’integrità dell’intellettuale. Scritti su Franco Fortini, Ombre corte, Verona 2022, p.122, euro 12,00). Consta, ci spiega la Breve premessa, di articoli e note scritti nell’ultimo trentennio, i più vecchi dei quali sono stati “rivisti e in parte modificati”. Il tutto è fatto precedere da una lettera di Muraca a Fortini datata 15 gennaio 1991 con la risposta del 18 febbraio. Già i titoli dei cinque capitoli (Dieci inverni; Fortini e Pasolini; Attilio Mangano, Franco Fortini e la nuova sinistra; Note di lettura) e le coordinate temporali portano nelle novità editoriali sull’intellettuale marxista un piccolo spaesamento. La fortuna di Fortini, dopo la sua scomparsa avvenuta il 28 novembre del 1994, ha conosciuto da tempo, prima lentamente, poi in modo più accentuato una discreta intensità e vastità di studi, grazie prima di tutto alle carte raccolte e all’attività del Centro Studi Franco Fortini dell’Università di Siena, dov’egli è stato docente. Ulteriore spinta è stata impressa dal centenario della sua nascita, come oramai avviene per le ricorrenze memoriali, con le quali l’ipertrofia dell’odierna comunicazione sociale divorata dal presente trova utili incentivi a riprodursi.

Tali lavori critici hanno prima di tutto restituito al poeta Fortini il posto che in vita da più parti gli è stato negato, fatto sopportato in silenziosa sofferenza: “se uno mi contesta un articolo, un saggio, allora sono prontissimo a battermi ma non so dire una parola in difesa di una mia poesia e questo è un modo ingenuo, una trasposizione, cioè scateni l’aggressività in quello che in un certo seno tu consideri per te meno prezioso e l’altro non riesci a difenderlo”, dice in un’intervista del 1981 con Mirella Serri, intitolata, niente meno, Dialogo col profeta di classe. Solo nella forma mediata dal cerimoniale dell’epigramma è riuscito a farlo: “Uno solo forse vale dei miei versi, dici. Ma / bada. Può farti male. Prendine la metà”.

Eppure, le parole pacate di Muraca generano attrito; irrompono da un altro tempo. In effetti la critica intervenuta ci ha via via consegnato approfondimenti filologici, meritori studi accademici che mentre valorizzavano e precisavano la figura di poeta e di letterato fino alla posizione di classico, sfuocavano la funzione intellettuale e segnatamente militante, politica di Fortini. Ecco perché le riflessioni e le cronache restituite con garbo da Muraca rischiano d’essere ignorate o, peggio, letteralmente fraintese. Il critico, che proviene da una stagione e una militanza politico-intellettuale formatasi nella temperie degli anni Sessanta-Settanta, non se ne è pentito e riporta il suo sguardo sulla battaglia intellettuale di Fortini.

Certo, con Muraca sappiamo che anche la critica più penetrante prende vita dal suo contesto e dunque il salto d’epoca intervenuto per il lettore di oggi può ingannarlo: l’autore dell’Integrità dell’intellettuale si astiene dall’indicare quel salto, lasciando al suo lettore la responsabilità di mettere in conto la scomparsa non delle persone evocate dalla ricostruzione – i Vittorini, i Togliatti, i Nenni, i Bo, ecc - ma della ben più determinante realtà sociale, politica, sindacale, culturale di cui essi erano espressione. Tuttavia, se ci carichiamo della fatica di attraversare la superficie della cronaca e dei protagonisti del tempo oramai trascorso, per andare alla sostanza troviamo tutta la vitalità e la forza dei temi, delle scelte, dei compiti con cui l’intellettuale Fortini si è misurato.

L’attività intellettuale di Fortini che Muraca mette a fuoco è quella tra il dopoguerra e l’esplosione dei movimenti del Sessantotto, lasciando alle finali Note di lettura brevi annotazioni sulla saggistica successiva. La prima importante acquisizione consegnata al lettore è anche la più implicita: l’attenzione, persino assillante, di Fortini al mutare dei tempi brevi della storia. Segno questo di una fedeltà a un metodo: “i presupposti da cui muoviamo non sono arbitrari”, direbbe Marx. Da qui la particolare diffrattività di fronte a cui si trova il lettore di Fortini: il suo continuo ri-considerarsi in una ferma coerenza, tanto che nell’anno della sua morte dice: “un giorno incontro Adriano Sofri, che mi dice: ‘Non sei cambiato. Sei una pietra’”.

Nei quattro periodi scanditi da Muraca – la stagione del “Politecnico” di Vittorini, il decennio fino al 1956, la stagione delle riviste preparatorie del Sessantotto, il Sessantotto – una rimane l’ispirazione fortiniana: l’affermazione teorica e la ricerca pratica dell’unità tra letteratura, critica, produzione culturale, politica, in una prospettiva esplicitamente di classe. Questa aspirazione alla totalità, per quanto sempre inseguita a partire dal suo ‘spirito di scissione’, lo porta anche a sottolineare precocemente l’avvenuta interconnessione di tutte le società umane.

Così, al mutare delle dominanze e dei soggetti nelle differenti fasi storiche, mutano anche le difese e le critiche. Sul lato politico, prima e per un lungo tempo verso il Pci e il Psi, sul piano pratico, ha rifiutato “la mediazione politica, la direzione burocratica e verticistica dell’attività culturale per instaurare un rapporto diretto tra gli intellettuali e la classe, fra i produttori e i consumatori di cultura”, sulla scorta “del Gramsci dei consigli e del pensiero luxemburghiano e maoista”, perseguendo l’affermazione di un “socialismo basato sull’autogoverno delle masse e della democrazia diretta”; sul piano ideologico ha combattuto il loro “storicismo crocio-gramsciano”, ossia “un marxismo nazional-popolare e una visione della cultura ristretta e provinciale”. Mentre da ultimo ha difeso le ragioni della letteratura contro la pretesa del suo annullamento nella politica, avanzata dai movimenti del Sessantotto.

Sul lato letterario ha via via combattuto contro la linea “di ascendenza ermetica e idealista”, che coltivava una concezione “religiosa e pura della letteratura, l’autonomia dell’opera letteraria e artistica”; poi la pretesa opposta della neoavanguardia d’identificare la politica nella letteratura; infine contro la deriva osservata in Pasolini di estetizzazione della vita, che alla fine finisce per annullare la differenza tra arte e vita.

Come non vedervi - in questo tempo dell’immediatezza, della frantumazione narcisista, dell’urlo ossequiente - la necessità contraddittoria di un’organizzazione politica, la ricerca indispensabile di un orizzonte complessivo di senso, il rifiuto di delegare ad altri la ricerca del vero, che può avvenire solo come pratica comune di trasformazione a partire da chi e da quanto è espropriato, gettato da parte, in vista di riappropriazione del nostro futuro. Come non vedere che è tutto questo che ‘spiega’ la poesia di Fortini e che ci offre qualche cartello per attraversare l’orrore del presente?

Ripropongo qui il "commento" di Andrea Inglese postato in "Nazione Indiana", v.a. 24 maggio 2022

“la necessità contraddittoria di un’organizzazione politica, la ricerca indispensabile di un orizzonte complessivo di senso, il rifiuto di delegare ad altri la ricerca del vero”.

La posizione di Fortini era già difficilmente riconoscibile quando ancora esisteva il PCI, esisteva una cultura borghese elitaria, esistevano dei movimenti extraparlamentari di contestazione. Oggi questa posizione si puo’ celebrare retrospettivamente, a secolo chiuso, ma è quasi intraducibile ai giorni nostri. Pero’ ognuna di quelle istanze è ancora presente, ancora attuale, e questo non puo’ essere negato. Quanto si nega è l’idea che ognuna di esse (organizzazione politica, orizzonte di senso, ricerca del vero) non possa essere trattata in maniera isolata, in quanto tutte sono solidali e dipendenti tra di loro. L’amore odierno per l’immediatezza e il frammento sembrano, su questo, avere vinto.

Bel pezzo Velio Abati.

Si ripropone qui l'articolo apparso sul "Manifesto" dell'8 aprile 2022, a p. 11, con il titolo, La violenza che quotidianamente permea il vivere, e leggere modifiche, v.a., 9 aprile 2022.

Fra bronchi e apparenze ingannevoli

su Ossa e cielo di Marina Massenz

Ci sono, nella vita individuale e ancor più in quella collettiva, tempi così oscuri, quando tutto sembrano travolgere, che la scelta dell’essenziale diventa difficile quanto decisiva. La guerra è uno di questi. Il Novecento ne sa qualcosa, da “è impossibile scrivere una poesia dopo Auschwitz” di Adorno, al “come potevamo noi cantare” di Quasimodo. Eppure rimane lì un dovere di resistenza, contro l’abbrutimento al servaggio proprio di ogni guerra, l’obbligo etico a non recedere dal proprio lavoro, alla coltivazione dell’umano. La poesia, nel suo aristocraticismo scostante e vicinissimo ne è parte, per cui, nell’inverno della nostra angoscia, apro una pagina: “Scappare / inseguiti da eserciti / sgomenti per deserti / con acqua di cactus / rintanarsi in anfratti / sotto ponti ferrovie /strade il cemento / per bloccare e acqua / sempre l’acqua del mare, / ignotissimo e solo”. Ma non è odierna cronaca di guerra. Le metafore inviano a una profondità corporea, vera sorgente ispirativa: “Nel profondo sommerso / intimo più intimo / dove non è parola / né pensiero, là corpo / là anima là seppi / tutto della battaglia”. Il valore della raccolta di Marina Massenz mi sembra nel portare alla luce la violenza che silenziosamente impregna il vivere quotidiano della nostra vita la quale, in certi anfratti della storia, esplode nelle superfetazioni degli stati maggiori.

Massenz non è certo digiuna della poesia del Novecento, a principiare dal primo Montale, cui discretamente rinvia lo stesso titolo Ossa e cielo (prefazione di Alessandra Paganardi, Puntoacapo edizioni, Pasturana, Al, 2021), o, più scopertamente, la poesia inaugurale, con il riuso della celebre doppia negazione (“ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”) qui esibita proprio in avvio: “Noi che lievi non siamo / che lievi non sappiamo”. Tuttavia gli echi, certe movenze e asprezze sonore sono piegate a un sentire che, come certa scrittura di donne, sa portare la parola in zone fonde dell’esistenza e delle relazioni. Al centro della meditazione, quasi un canto notturno, è la rievocazione del padre scomparso, cui la raccolta è espressamente dedicata, avvicinamento che è insieme messa a confronto con il sé bambina e adolescente. Ma la meta è raggiunta solo nella seconda parte della raccolta, dopo l’attraversamento di un paesaggio interiore e collettivo scheggiato, dove irrompono gru “in cerca di ali” come relitti di un profilo urbano stranito, migranti affogati “nel glaciale liquido nero”, la devastazione “che falciando procede” fino allo scempio dei preziosi abeti rossi già materia dei liutai, grottesche figure femminili di bagnanti che “si truccano da pesci”, le “creature mostruose” degli uomini del potere.

La voce prende forma in un paesaggio opaco e oscuramente minaccioso, snodandosi in versi brevi che, salvo rari momenti di felicità come nel finale dedicato a Biagio Marin, nulla concedono al cantabile, in questo assecondati dalla dominante consonantica del lessico. Ma forse ciò che più caratterizza la tessitura linguistica è il ricorso a una sintassi sbrecciata, deprivata in ampie zone di ogni segno interpuntivo, tanto più che le lunghe sequenze sintattiche, già di per sé non immediatamente riconoscibili, sono indipendenti – e vorrei dire estranee – al ritmo del verso. Così gli enjambement, pur assai frequenti, perdono la tradizionale funzione melodico-emotiva e s’istallano nel verso come bronchi, oppure apparenze ingannevoli che solo la rilettura svela. A contraltare di questa asprezza, qua e là il testo si concede il cantabile di giunture etimologiche come “fili filati”, o rimiche come “portoni e vagoni”. È il modo per restituire la fatica e il limite di portare alla consapevolezza della parola l’irragionevole distruzione di uomini e natura, il senso oppressivo di morte, il bisogno insopprimibile e vitale ora della tenerezza dell’abbraccio, ora dell’intesa gioiosa e complice: “come dei resti di te / mi arrivano in gola / ed escono in discorso / comune e semplice / come avessi detto io / sempre le stesse parole tue / e mi inclinano al riso”.

Si ripropone qui l'articolo apparso sul "Manifesto" del 2 marzo 2022, con il titolo Passaggi, appartenenze e sguardi si rinfrangono sullo specchio del sé, v.a., 30 marzo 2022.

La ferita e il falso farmaco

su Niente dirà dove sei di Stefano Calafiore

Nella splendida eredità della lirica occidentale è implicita una posta paradossale: la massima concentrazione narcisistica sull’autore, sul suo qui e ora che espunge l’altro, è anche la denuncia muta di quella amputazione e insieme la scommessa, per certi versi paranoica e mai verificabile, di approdo a una verità universale. Ogni lettore riconosce nel suo fascino, provato subito o dopo secoli, la strana euforia di vedere insieme il poeta e se stesso, quel tempo e il proprio.

Spetta alla successiva responsabilità del lettore giungere alle distinzioni, dar voce a quanto rimane indicibile, farsene carico e arma. Il titolo della raccolta dell’esordiente Stefano Calafiore, Niente dirà dove sei (Manni, 2021, introduzione di Corrado Benigni, pp. 64, € 12) proclama fin troppo scopertamente la ferita in questione. I ventuno testi della prima sezione, Passaggi, ci conducono in una dimensione rarefatta con labili apparizioni femminili, spesso per fugace accenno metonimico: “bei volti”, “le curve”, “nuda e vera”, “seria e fiera”, “guance rosee”. Solo due anonime tracce maschili compaiono: “amici intellettuali” e “marinai”. D’altra parte, la brevità addotta dal versicolo e dal componimento non permette veri sviluppi narrativi. Ma oltre il portato, per dir così, materiale colpisce l’immobilità irreale in cui si dispongono le siluette umane, tanto che l’unico movimento esperibile, quasi un affannarsi, è quello del soggetto poetante. Tutto però si fa chiaro quando si osservi che il sottotitolo della poesia d’apertura, Il corpo (visto da J.S. Sargent), è in realtà la chiave dell’intera sezione, dal momento che gli unici nomi femminili, esposti tra l’altro nel titolo (Virginie Amelie Avegno, Agnew, Flora) sono di dame borghesi ritratte dal pittore statunitense John Singer Sargent vissuto tra Ottocento e Novecento. Tutta la sezione è costruita sull’identificazione della voce poetante con il pittore, cosicché la scrittura viene a configurarsi come il doppio della pittura.

Si chiarisce allora che il ricorso alla maniera della brevitas ritmico-lessicale, ivi compresa l’assenza dei segni interpuntivi, di certa poesia primonovecentesca oramai grammaticalizzata è vissuta come equivalente del manierismo del fortunato ritrattista del gran mondo. Medesima funzione, sul versante metrico, è assolta dall’attenta simmetria delle partizioni strofiche dei componimenti: alla prevalenza di testi costituiti da una o due quartine, si uniscono altri di una o due terzine, fino a una poesia costruita sulla triplice alternanza di terzina seguita da monostico. Il titolo Passaggi dunque rinvia non, come potrebbe apparire, a un qualche trascorrere temporale, bensì al proprio costituirsi come doppio della pittura e del pittore. In tale ordito sin troppo levigato, in questa postura svagata non sempre davvero necessaria, avverti comunque qualcosa che contraddice. Da certe pose femminili, da certi incarnati e impasti di colore, da improvvisi abbandoni senti affiorare la scena da dove tutto il piccolo rituale di movenze, finzioni, etichette ha preso il via per cercare di aggirarla. È un dolore autentico, è il bruciare dell’assenza: “Ho dato le spalle / a me stesso / in un gioco di specchi / incessante”.

Il titolo della seconda sezione, Appartenenze, indica invece movimenti di uscita dallo schermo: “Mi osservo / le mattine / per scoprirmi / isolato e lontano”. Nei venti componimenti, le stesse simmetrie strofiche del versicolo si fanno appena più mosse. Il farmaco rivela la sua inefficacia e così, dallo strappo apertosi, filtra ora la nostalgia di paesaggi (“quelle strade / portavano /la domenica // negli occhi”), di presenze d’infanzia “dentro quei pomeriggi d’oratorio”, del “passaggio di folle”. L’affannato “così fermo il tempo” della prima sezione, rivelatosi velleitario, cede alla presa d’atto della sua inarrestabilità, depositata in dolorosi segni sul corpo: “Si noterebbe la pelle / deviata negli anni”. Movimento che trova forse il suo punto culminante nel testo che s’intitola Mi guardo: “Decado / preoccupato / mi guardo // pensieroso / Chissà quale parte / di me // tradirà”.

Mattinale

La guerra che verrà

non è la prima. Prima

ci sono state altre guerre.

Alla fine dell'ultima

c'erano vincitori e vinti.

Fra i vinti la povera gente

faceva la fame. Fra i vincitori

faceva la fame la povera gente egualmente.

25 febbraio 2022

Ah, smarrita nell’immensa silenziosa pianura

d’una gnu m’ha svegliata stanotte la creatura

e tremando mi chiamava nell’ora che si scura.

A qual lutto, padre Saggio, la Terra mi prepara?

Sento, donna, nel tuo cuore paura e grande affanno

io non voglio con parole accrescere il tuo danno

ché non sempre vedo il vero né i sogni ragion hanno.

Ma tritura il dolce miglio che vedi già rischiara.

Ah, il vero mi nascondi, ma l’occhio non mi mente.

Dov’è il figlio mio fiorito? Ah, da quanto non si sente?

Chi t’ha preso dolce palma? Tu sperso tra la gente.

Chi ti scalda nella notte, te vita mia più cara?

25 gennaio 2022

Ripropongo di seguito la recensione comparsa sulla rivista on line Nazione Indiana, il 7 luglio 2021, v.a., 11 luglio 2021.

Rossana Rossanda e gli altri rabdomanti

La poesia di Tommaso Di Francesco nasce e vive in una controscena. Uomo pubblico dalla sua militanza nella “nuova sinistra” del Sessantotto, politico-giornalista di quella particolare forma della politica, che il quotidiano “Il Manifesto” è, nel quale ricopre la carica di codirettore e di responsabile della pagina degli esteri, ha da sempre derivato da quella passione intellettuale e morale una non minore necessità poetica. I “foglietti in tasca” che il poeta si porta dietro registrano sì i fatti con i quali è alle prese il politico, ma costretti alle fratture, allo scarto delle vite proprie e altrui, che l’azione politica non riesce, ancora o mai, a ricomporre.

Invece la nuova raccolta I rabdomanti. Quattro poemetti, quattro poesie colloquiali e una favola (Manifestolibri, 2021, pp.83, €.8,00), dedicato ai fondatori del “quotidiano comunista”, di cui quest’anno ricorre il cinquantenario, incrina e forza la separazione tra le due scene. Non che Di Francesco non avesse già scritto sui suoi compagni di redazione, ma con il distanziamento dello scherzo epigrammatico, in consonanza con i ben noti titoli del “Manifesto”.

Otto sono i fondatori “rabdomanti” alla cui scomparsa il poeta volge la pietas della pagina: Aldo Natoli, Luigi Pintor, Lucio Magri, Eliseo Milani, K.S. Karol, Rossana Rossanda, Valentino Parlato e Lidia Menapace; un componimento ciascuno, eccetto Rossanda cui è dedicata anche la prosa della favola in chiusura del prosimetro. Il cortocircuito tra le due scene produce sommovimenti, tensioni divergenti e persino eterogenee, già palesati dal sottotitolo composito. L’andamento lieve della favola Mefis è tornata – registro da Di Francesco già sperimentato in un libretto per bambini illustrato, come questa volta la copertina, da Mauro Biani – è solo il fenomeno più vistoso: le divaricazioni operano in profondità nel tessuto stesso dei testi poetici, sottoposti a una doppia polarizzazione. Ora, le alchimie oscure della germinazione poetica, che attengono, credo, al differente vissuto nella redazione e nella militanza, sbocciano in testi brevi di una lingua sorprendentemente piana, ricca persino di rime baciate, non aliena da tenerezze: “Sopra il destino dell’uomo soffiava / il vento Eliseo, né zefiro né burrasca / ma tramontana irriducibile, costante” (La forza in disparte, per Eliseo Milani), “Sei l’unico impermeabile di Bogart / rimasto, che dentro protegga / l’infanzia d’una guardia rossa” (K.S. Karol, il leggendario Solik); aperta addirittura alla giocosità in Il zunzuncito, dedicata a Lidia Menapace.

Ora, invece, e sono i testi più lunghi, le tensioni intellettuali e politiche, le ambivalenze esasperano i caratteri propri della poesia di Di Francesco, mai di facile lettura, perché il dolore delle sconfitte, gli smarrimenti esistenziali della mente e dell’animo di cui essa si fa carico (e tutti i rabdomanti cantati ne sono stati segnati con l’autore, testimone e parte vivente) hanno accesso alla pagina solo fortemente mentalizzati, mentre gli eventi, le circostanze che ne sono stati cauterizzati vengono drammaticamente sfrondati, quasi divelti dal tessuto della cronaca e restituiti come bronconi irriconoscibili eppure sanguinanti, una forza dislocatrice e abrasiva che deforma lo stesso andamento ritmico-sintattico. La poesia che ne sorge non è, com’è stato detto, allegorica, ma violentemente sineddotica e, in modo più intermittente, analogica. Da questa controscena e dalle sue dinamiche nascono la difficoltà, le asperità, il rifiuto della confidenza e insieme l’affidamento costante alla poesia.

Propongo anche qui l'intervista filmata curata da Lorenzo Pallini, da lui parzialmente impiegata per il suo film Franco Fortini, memorie per dopodomani. Anche il titolo del suo ricco sito, cui si rimanda qui sotto è Memorie per dopodomani.

La presente intervista compare anche nella rivista on line "L'ospiete ingrato", e precisamente nel numero 9: Scuola, la posta in gioco, curato da Valeria Cavalloro, Gabriele Fichera, Damiano Frasca, Francesca Ippoliti, Alessandra Reccia, Maria Vittoria Tirinato, cui volentieri rinvio. 18 maggio 2021, v.a.

Ripropongo di seguito la recensione comparsa sul n.322 (marzo-aprile 2021) dell'"Immaginazione" , a p.52, , v.a., 14 maggio 2021.

Il senso del vuoto nelle Variazioni di Nisivoccia

Se il nostro è il tempo dell’uso immediato, della babele gridata, che consuma il pensiero e i corpi stessi, se l’asfissia prende le forme, come in certi degradi ambientali per eutrofia, dell’affluenza, se la vertigine delle solitudini può traboccare proprio nel fitto della presenza umana, una mossa possibile di autoconservazione e di promessa di salute è la ricerca del margine o, come dice Nisivoccia, del “vuoto”. Infatti la sua ultima opera, Variazioni sul vuoto, si presenta come meditazione sapienziale e insieme sollecitazione etica. Ogni “variazione” è una diversa strada della conoscenza e accesso alla salute del “vuoto”.

La plaquette è di brevi, spesso brevissimi aforismi, disposti tre per pagina, a comporre nel piccolo specchio del foglio una sorta di battito ritmico delle sessantatré variazioni. Piano è anche il registro linguistico, attento a evitare non dico gli urti, ma le medesime increspature di lessico, secondo lo stesso precetto d’autore: “Costruire un lessico necessario: scarno, essenziale, perfino poco vario”. La sintassi si modula sulla misura della frase-periodo, tutt’al più ricorrendo alla paratassi, assai rara l’ipotassi. Altrettanto scarna è la sua ossatura, incardinata nelle due modalità elementari della costruzione nominale priva di verbo e dell’infinito, naturalmente esortativo.

Vasti spazi bianchi della pagina, asciuttezza lessicale, minimalità sintattica sono il risultato iconico e linguistico della strada ascetica voluta dalle Variazioni. L’energia, addensata per via di privazione, si produce però in fittissima trama di figure di parola e di pensiero, dove prevalgono gli artifici della ripetizione ora anaforica, ora epiforica, ora in parallelismi lessicali e sintattici magari con variatio, ora in anadiplosi, ora variata nei polittoti, ora castigata dall’asindeto o, più raramente, esibita nel polisindeto. Ma la figura davvero centrale, costitutiva intorno a cui le altre si dispiegano, a ornamento e amplificazione, è l’opposizione, come in un esempio emblematico: “Il gioco del vuoto e del pieno: volersi bene, volersi male; volere di più, volere di meno”. Il lavorio dell’antitesi non si limita alle giunzioni sintattiche locali, ma si espande anche nelle più vaste aree dei campi semantici, come /buio/ - /luce/, fatti cozzare dalla comune riduzione a un’unica referenzialità, quella appunto costitutiva, dichiarata fin dal titolo: il “vuoto”.

A questa profondità del testo, ci troviamo di fronte a una domanda decisiva. Di che natura è l’opposizione? Ossia, di che natura è il nesso logico che tiene le due forze? Mantiene ciascuna la propria energia repulsiva, esacerbando così l’attrito del conflitto? Oppure, al contrario, ciascuno dei due opposti vive come dolorosa parzialità, palpita nel desiderio e nella nostalgia, di modo che nella riunione dell’antitesi raggiunge la completezza e la quiete? Il lettore di Variazioni sul vuoto non ha dubbi che la cellula nutritiva sia proprio questa seconda. Il “vuoto” è appunto il grado neutro dove la tensione s’acqueta, il bianco dove tutti i colori riposano e si fondono, dunque è il massimo ‘pieno’, è la luce che include in sé anche il buio e viceversa: “La stasi, la quiete, l'estasi”. La mossa mistica, qui balzata alla superficie delle Variazioni, estranea a una qualche religione positiva, è anche priva di fervori entusiastici, sempre trattenuta verso una postura ascetica. Altrettanto ovvie sono le inclusioni del sacro: “L'ubiquità del sacro, il suo rivelarsi ovunque – non solo nel silenzio, nelle cose riposte e segrete, nei luoghi deputati, ma in ogni angolo di via, nei momenti inaspettati”. E, come ogni sguardo mistico, s’intride dell’elemento vitalistico, anzi francamente sensuale, certo nelle forme concesse dal registro minimale dell’insieme, di modo che esso non raggiunge né l’euforismo barocco, né lo strazio espressionistico di un pur citato Francis Bacon. Diffusa è la presenza della corporeità, a principiare dall’originaria immagine platonica: “Non bastano le parole a colmare la distanza dei corpi, alla loro unità indivisa”. Giunti a questo punto, rimane una domanda, non al testo, ma al ‘tu lettore’ insistentemente evocato dalla meditazione intorno al vuoto: è davvero la quiete ascetica la postazione più feconda di nuovo senso, il crogiolo di energia contro la babele che ci soffoca?

Ripropongo di seguito la recensione comparsa sul "Manifesto" del 30 aprile 2021, a p.13, con il titolo redazionale Come uscire dalla palude di Münchhausen, v.a., 3 maggio 2021.

L’Io nella palude di Münchhausen